【2019】第3期

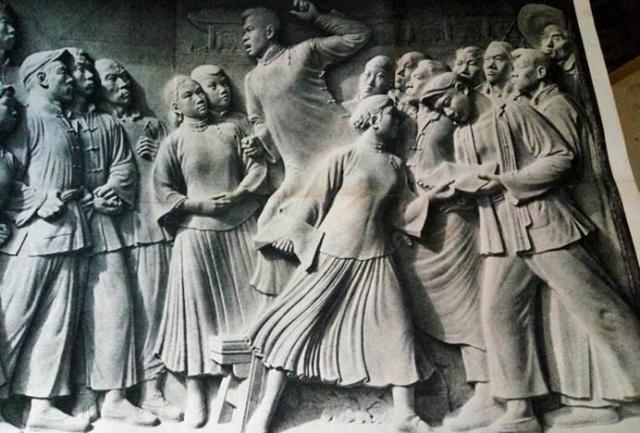

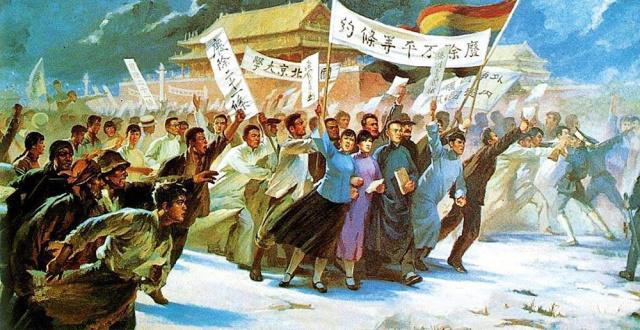

五四運動是1919年5月4日發(fā)生在北京的一場以青年學生為主,廣大群眾、市民、工商人士等中下階層共同參與的,通過示威游行、請愿、罷工、暴力對抗政府等多種形式進行的愛國運動,是中國人民徹底的反對帝國主義、封建主義的愛國運動。

1916年妄圖復(fù)辟帝制的袁世凱去世之后,時任副總統(tǒng)的黎元洪繼任為大總統(tǒng),但國家的統(tǒng)治實權(quán)卻掌握在總理段祺瑞手中,段祺瑞撇開不同意參戰(zhàn)的總統(tǒng),中國于1917年8月正式參加一戰(zhàn),不過我國未派遣軍隊,而是派出10多萬勞工為協(xié)約國做后勤工作。1918年末以德國為首的同盟國戰(zhàn)敗,一戰(zhàn)結(jié)束。

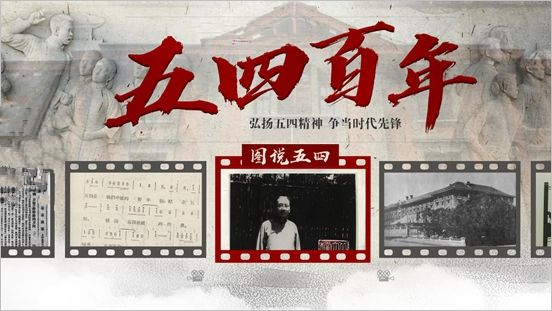

1919年1月戰(zhàn)勝國在巴黎召開“和平會議”,中國代表團提出的合理要求被拒,各國還要將德國在山東的權(quán)利轉(zhuǎn)給日本。從1918年11月的"公理戰(zhàn)勝強權(quán)"慶典,到次年1月的巴黎會議,短短兩個月時間,當時的中國充分詮釋了"自古弱國無外交"的定律。

面對這樣屈辱的局面,從5月1日開始,北京的學生紛紛罷課,組織演講、宣傳,隨后天津、上海、廣州,南京,杭州,武漢,濟南的學生、工人也給予支持。

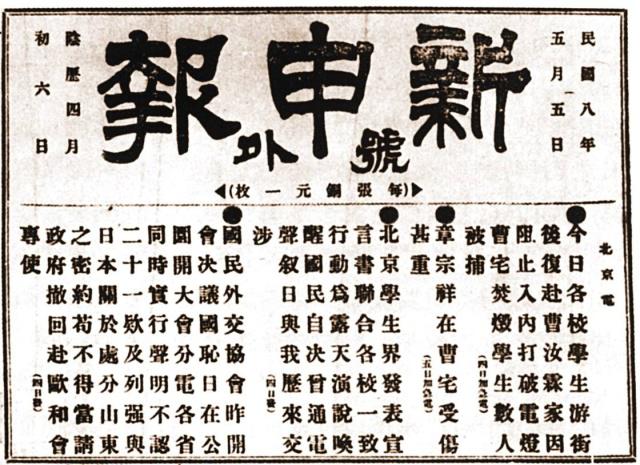

五四運動是兩場運動的組合:一場是政治運動,亦即學生愛國運動;一場是文化運動,也稱新文化運動。

五四運動直接影響了中國共產(chǎn)黨的誕生和發(fā)展,中共黨史一般將其定義為"反帝反封建的愛國運動",并以此運動作為舊民主主義革命和新民主主義革命的分水嶺。

1949年新中國成立,隨后不久國家將5月4日確立為青年節(jié),五四運動被定義為新民主主義的開端,工人階級也從此登上了舞臺。

青年人永遠是社會最年輕的血液,最有擔當?shù)碾A層,社會的良心。

新時代,五四精神被總結(jié)為“愛國、進步、民主、科學”,五四先輩們展現(xiàn)了青年人應(yīng)有的擔當,他們英勇無畏、不怕犧牲的精神永遠鼓舞后世的青年為國家、為民族去奮斗,值得被永遠銘記。

漫畫五四:《講五四,我們是認真的》

學習視頻:《黨史故事100講》之五四運動 喚醒民眾